恩斯特.哈斯

一个用照相机写诗的人

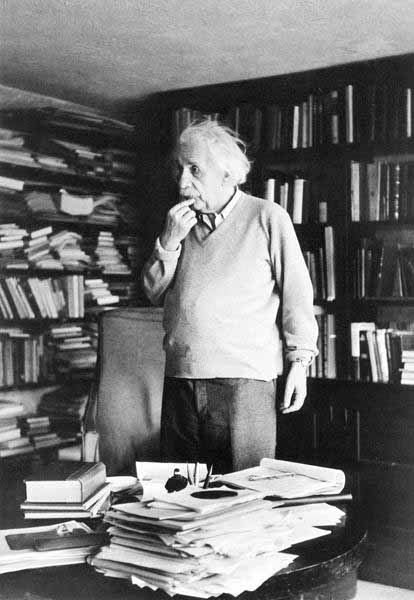

凡了解恩斯特·哈斯的人都知道他是一位善于运用色彩的摄影大师,他1971年出版的一本取名《创造》的作品集曾使无数影迷倾倒。其实,这位大师的黑白照片也很出色,只是他并不张扬罢了。恩斯特·哈斯于1986年去世后,他的儿子,亚历山大·哈斯,为缅怀其父,于1989年出版了一本他父亲生前拍的彩色摄影作品集,反响极大。以后,在众影迷的期盼中,亚历山大·哈斯又把他父亲生前比较得意的黑白照片捧出来献宝,又赢得一片掌声。至此,恩斯特·哈斯在人们心中的形象比以前更加丰满了。

恩斯特·哈斯,1921年3月2日出生于奥地利的维也纳。一提起维也纳人们就不难联想到莫札特,不错,那是一个连擦皮鞋的旁边都摆把小提琴的地方。只可惜,哈斯有点儿生不逢时,由于奥地利在第一次世界大战中搭错了车,跟德国一块儿倒了霉,战后的维也纳少了几许音乐的轻柔而平添了几分无可奈何的萧条。不过奥地利毕竟是奥地利,再加上哈斯家本来不错的老底子,那崇高艺术的火焰一直没有熄灭。

哈斯的父母都会弹一手很不错的钢琴,他的哥哥小提琴拉的也蛮像那么回事儿。而哈斯呢?当时由于年龄太小,还看不出是一棵什么苗子。老哈斯有意让儿子学摄影,因为他自己也喜欢。不过刚上手,父子俩就发现摆弄一架照相机可不像使用一件乐器那般容易,在当妈的劝说下,哈斯放弃了学习摄影而改学画画儿,并且很上路。

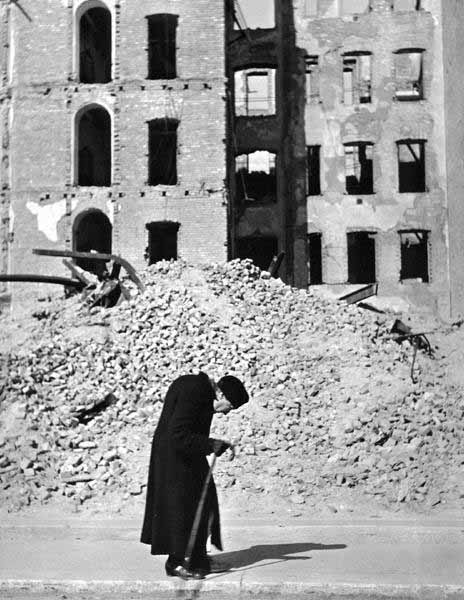

好景不长,当哈斯正值十五六岁的时候,纳粹的阴云逐渐笼罩了过来,奥地利的上空从此不再晴朗。哈斯被迫加入了隶属德国陆军的青年劳工队,被派驻捷克斯洛伐克为纳粹空军修飞机场,眼看大好前程就这么耽误了。

通常,必然和偶然总是交替发生的。差不多就在20世纪30年代的最后一两年里,哈斯在家里整理他刚死去的父亲的遗物的时候,发现了一张摄于第一次世界大战的玻璃底板,日后的一切似乎就是从这块一摔就碎的玻璃片上开始的。哈斯后来回忆到:它让我想起了我爸爸的那间小暗房,他自己在里面冲印的情景就像发生在昨天一样。此时,哈斯觉得有一种力量在推动着他,使他走向人生的辉煌,这个辉煌不是别的,就是他未来从事摄影活动的成就。

在二战的第一年里,一向比较矜持的奥地利人也不得不放下了架子,并用金子来换取面粉和用钻石来换取食用油,这时候的哈斯刚过完自己25岁的生日,至于今后干什么还没着落。一日,他哥哥弗里茨问他日后何以为生?不知是出于无奈还是直觉,反正他只回答了一句“照相机”,尽管他当时还没有一架像样的照相机。弗里茨当下就分给了这个仍在彷徨中的弟弟一块20磅重的人造黄油(不知道哪儿弄来的),就这样,恩斯特·哈斯--一个未来的摄影大师,用它到黑市换了一架他平生第一次拥有的,可称得上照相机的相机--禄莱弗来克斯。从此之后,哈斯算是真正走上了职业摄影师的历程。

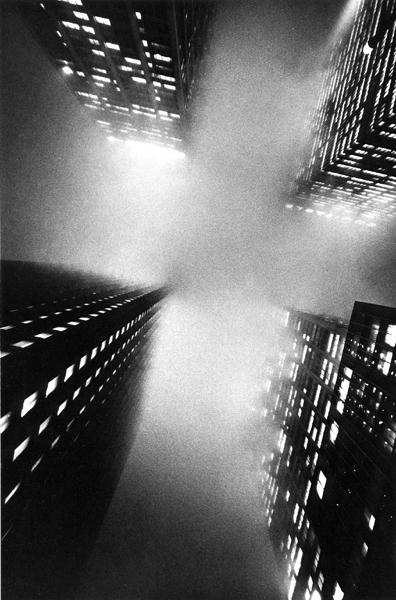

对已粗通摄影的哈斯来说,来自于何人的“点拨”和自己如何“领悟”是至关重要的成功因素,有相当那么一拨已掌握熟练摄影技术的人通常到这一节骨眼儿上就停止了,而哈斯无疑是继续前进者。他无意中看到了一本名为《诗人的照相机》的书,作者为布莱恩·霍姆。此书的作者详尽地阐述了诗与摄影的关系和诗歌中的意境应如何用照片来表现的手法,书中提到了对当代摄影大师难以忘怀的印象。真的,有时决定一个人一生命运的时刻就那么简单。哈斯从此打定主意,用他手中的照相机来写诗,用照片来表达诗中的意境。

哈斯以为:诗是语言的延伸和精练,它虽表达的是一种人们无法看到的意境,但源于写实,在这一点上,诗跟摄影有着共通之处。歌唱由说话而来,舞蹈由走路而来,飞机由风筝而来,照相机则是“另一类”作家手中的笔。玩到这一步哈斯摄影才算玩到了“家”。

一贯的说法是:卡蒂亚·布列松的成功在于他善于抓住“决定性的瞬间”,而哈斯则有独到的见解,哈斯说:瞬间从来没有使摄影伟大,伟大的是一个人对瞬间处理的卓越表现。

1958年,美国《大众摄影》杂志评出了当时世界上最有创作思想的10位顶级摄影大师,哈斯榜上有名,与安塞尔·亚当斯、理查德·艾弗顿、卡蒂亚·布列松、艾尔弗雷德·爱森斯达特、菲利普·豪斯曼、约瑟夫·卡什、吉昂·米利、欧文·潘和尤金·史密斯并列。

恩斯特·哈斯,一个立志用照相机写诗的人,于1986年过早地离开了人间,他为仰慕他的后人留下许多无可争议的摄影杰作和一个史诗般的故事。

摘自:中国摄影报 2001.07.06