美能达摄影师 郑义 - 让心在自然中流浪

1964年出生于黑龙江,十年自由摄影人生涯。现居杭州,任上海大雅文化传播有限公司首席摄影。

主要作品有画册《中国杭州》《西湖四季》《长岛风情》《冬之黄山》《中国'99昆明世界园艺博览会》等。

与中国著名作家余秋雨合作大型十卷图文版《余秋雨眼中的中国文化》即将发行。

因热爱自然而喜欢上了旅行,旅行中又爱上了摄影,后来摄影又变成了职业,渐渐我已受不了都市的喧闹虚伪与窒息,虽然我客居在号称人间天堂的杭州,远方的风景总在召唤我。一次次踏上苦旅,摈弃了都市的繁华,把自己当成世界上一个匆匆的过客,把生命化作自由的野风,融入大自然斗转星移、江河奔流的韵律与节拍中,寻沧海桑田的演变的痕迹,叹大自然的伟力,让生命一次次经历磨砺。

我用镜头留住每一个让我心动的瞬间,那不可征服的梅里雪山 ;那风吹草低的阿坝草原 ;扎达土林猩红的落日;岗仁波齐下飞舞的经幡 ;母亲河的发源地格拉丹东 ;充满着野性的阿尔金山 ;塔克拉玛干的大漠胡杨 ;青藏高原那真正湛蓝的天......

我用镜头讲述着那远离霓虹灯的地方,那别样的生活 :泸沽湖畔多情的摩梭少女 ;香格里拉那粗犷尚武的康巴汉 ;大兴安岭里神勇的鄂伦春骑手 ;慕士塔格峰下善良的塔吉克老汉 ;高山之巅奇特的羌族婚礼 ;雪域高原那放飞灵魂的天葬场面......

我将灵魂一次次放逐,用心灵去感受自然,去接近自然,去沟通自然。我对大自然充满了敬仰和崇拜,从不敢妄谈征服。我认为,既然是摄影,就应该反映真实,我的镜头几乎都是裸镜,不加任何滤光镜甚至偏振镜,我不想人为改变自然的任何色彩,我想记录的是自然展示给人类最美的、最动人的、最真实的瞬间。

十年职业风光摄影生涯,我几乎走遍了中国的山山水水,正像已逝旅行家——余纯顺说的那样,从无知走向充实、从浮躁转为平和、从狭隘渐入宽厚。

旅行摄影对我来说,也是一种大修炼,以前很多认为很重要的东西,变得不重要了。我庆幸,我选择的职业,使我获得了新生。

回首十年苦旅,风餐露宿是家常便饭,生命危险几乎每年都有。在山东长山列岛的大黑山岛被蝮蛇咬伤,腿眼看着粗了一倍,幸好当地的渔民朋友及时赶到迅速将我送到医院,再晚十几分钟便性命难保。在号称“死亡之海”塔克拉玛干腹地,为了拍摄被天然气照红的沙漠,夜晚走入沙漠十几公里,天亮爬出沙漠,几乎脱水而终。在莫干山盘山公路上,因太疲劳开车竟睡着了,发生了车祸,差半尺远就翻下了悬崖。在江西三清山的三排尖上,晚上拍完日落,不小心手电筒摔到了山下,看不到下山的路,在山上的一块大石后蹲了一夜,险被冻昏,日上山庄宾馆老总张义生派出宾馆所有人员找了我一夜……

多次大难不死,绝处逢生,现在想起都是美好的回忆。人生的一次次特殊经历,也是酒后和好友神侃的最佳话题。但摄影带给我的是全身心的最高享受。每当经过漫长的等待,矜持的大自然终于把她最美妙绝伦的瞬间展示在我面前时,按快门线的手总是激动地发抖。当快速操作着相机,把这一个个精彩瞬间定格在胶片上时,心里总是有一种由衷的满足感和快感。

每当躺在山间的帐篷里,呼吸着清新的空气,喝着溪水泡成的清茶,望着纯净的天空中又大又亮的星星时,总是有种奢侈的感觉。这里和城市的反差太大了,我的心在回归自然,我更加热爱我的职业。

现在很多人都认为摄影人的路很难走,特别是风光摄影,感觉图片的出路很少。我个人认为正相反,我感觉风光图片的市场越来越好,关键是你怎样拍摄和运转好图片。就我的经验而谈,选定一个地域或主题后,就要拍深拍透,哪怕是一山一石一草一木一碑一亭都不放过,不仅是艺术性的风光要拍,就是资料片也要拍,你要成了这个专题的权威,那么回报也就来了。就像我拍杭州西湖一样,花了近五年时间,拍了七八万张反转片,所以,不论是政府部门,旅游机构还是出版机构,只要是介绍西湖的图片、光盘,基本都来找我要整套的照片,稿酬也付得很高。我现在基本靠西湖图片带来的效益就能支持我长年在外拍摄了。现在我正在系统地拍摄上海、黄山、三清山,日本的一家出版机构也和我达成意向,长期向他们提供中国各地的风光片,所以,我对未来的图片市场充满了信心。何况中国很快就要发展成世界第一旅游大国,越来越多的国外媒体需要大量的图片来介绍中国,风光摄影师的前景是非常看好的。

说到器材,我以前基本都是用哈苏、林哈夫来拍摄,只是偶尔用用135水下相机。可去年受朱恩光的影响,观念有所改变。缘起浙江摄影出版社约了朱恩光的一套坝上风光片,出版一本风光画册,当恩光兄风尘仆仆来到杭州我的家里,茶还没顾得上喝一口,我就迫不及待地把他带来的300余张坝上风光的135反转片排在我的大灯箱上。看着灯箱上的图片,我被深深的震动了。强烈的个人风格,神奇的光影效果,严谨的构图方式,精确的曝光控制,组成了一幅幅精彩绝伦的画面,很多光线就象是舞台上的追光一样,让你不相信是自然光拍出来的。接下来几夜的畅谈,我了解了恩光兄为什么一直坚持用135相机,确实135相机有很多大型相机不可取代之处,最佳的瞬间光线可能只有几秒钟,大型相机三脚架还没架好,可能已经没你什么事了。只有135相机才能做到举手就来,不会错过良机。看样子135还得重新捡起来并且用好它。

最近我和余秋雨合作的中国文化十卷图文版的拍摄,主要就用了两台美能达α-9机身和系列镜头。据美能达公司介绍,他们的这款机身就是定位在自然和人物摄影上,当拿到机器时,那全金属制造的机身,沉甸甸的感觉,就让我颇生好感。没来得及看说明书,我就带着它踏入了新疆之旅。在飞机上,我迫不及待的开始研究它。整体外型简洁大方,手感舒适,没那么多花哨的设计,传统转盘操作简单明了,使有一点摄影常识的人都能看懂,基本不用啃说明书。百分之百视野率的取景器明亮易见,旋上一只美能达新开发的G系列镜头对着飞机窗外的云海调焦,尽管已是傍晚,反差已是很小,但焦点没有丝毫犹豫,一次到位,反映速度之快,超乎我的想象。

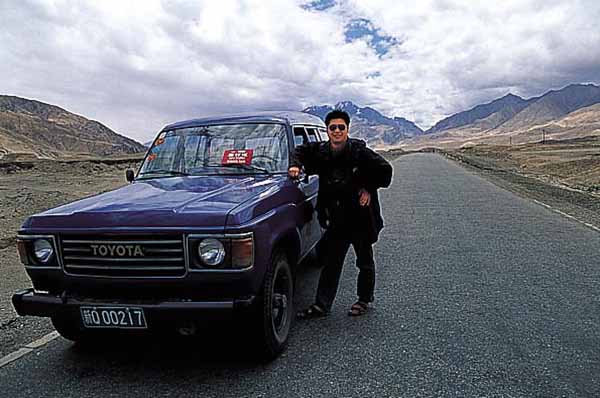

第二天在喀什一个人租了部陆地巡洋舰,直奔帕米尔高原,我将两部相机和几只镜头摆放在身边空的座位上,以备随时抓起来拍摄,正是雨季,一路上山体滑坡和泥石流很多,车子经常在石头上跳来跳去,无数次将相机摔在座位下面,更有甚者,一次正开着车门拍摄,司机一个急刹车,将相机摔到车外的石头路上,我感觉这次要报废了,可拾起来一看,外表基本无大伤,只是有了几条轻微的擦痕,一按快门,美妙的声音依然那么流畅,没事儿。我暗暗佩服它的坚固性。在号称冰川之父的慕士塔格峰,我随着一支德国的业余登山队登上了海拔近6000米的三号营地。慕士塔格峰海拔7546米,积雪终年不化。在零下二十多摄氏度的气温下,α-9仍能照常工作。

从帕米尔下来,我又进入了向往已久的塔克拉玛干大沙漠,塔克拉玛干沙漠是世界第二大沙漠,号称死亡之海,但随着塔里木油田的开发,一条高标准的公路纵穿沙漠,“巡洋舰”可开到180迈。我住进了沙漠腹地的大漠驿站,七月,白天的沙漠地表温度达80度,无法进入,只有早晚时间可进入拍摄,但气温仍近50度。风沙很大,摄影包打开没几分钟,就会灌入一层沙尘。哈苏的镜头已被沙尘渗入,调起焦来吱吱响,无法使用,可α-9的防尘性能非常好,拿起来用力抖几下,照拍不误。白天在行车的时候,车内温度更高,气体打火机放在前挡风玻璃的板台上,两分钟就会晒爆炸,可α-9除了一块机体外皮被晒开胶外,没出现任何不正常情况。

整整一个多月,这两套相机跟着我经受了各种严酷天气的考验,从没误过事,看样子往后会成为我的好伙伴了。

摘自: 中国摄影2001-3