星期四, 二月 12, 2009

Book Recommend

过年在家养身体,躺床上无聊,多半拿书来打发时间。看了点闲书,推荐几本:

《天地有大美》蒋勋著

这本书会教会你如何从生活的 ‘衣,食,住,行’中去找到和享受生活的美。多少让忙乱步调的现在人,寻找些情感的释放和生活的平静。

书里有句话说的挺有道理的:

汉字里有个字是非常应该去反省的,

就是“忙”字。

“忙”是“心”加上死亡的“亡”,

当心死亡的时候,就是在忙碌的一个状态。

《中国美术史》 还是蒋勋著

从小到大,上过的艺术史课无数,现在能记住的,除了考试要考的那些知识之外,实在想不起多少,看的美学书也挺多,倒不是写的不好,但多半还是偏理论,看着看着就打瞌睡,能用的上的也实在寥寥无几。

而这本书正和书的封面上写得: 九至九是九岁读者适合阅读 一样,深入浅出地把传统文化介绍给大家。让我感觉回到London学堂里上culture study一样,老师在幻灯机前讲着那些名作背后的故事。

常在欧洲旅行的时候看到博物馆或画廊里,有老师带着幼稚园的小孩,在各幅名画前席地而坐地上课。那时我都会和朋友说,这些孩子太幸福了,西方国家用一点不艰深的方式把最好的东西都传给下一代了。不过本书也多半可起到点这个作用,增加许多古典美学亲和力。

《中国触动全球》张维为著

独具慧眼看待中国这30年的发展,政治评论少说,大家看书去吧,很不错!

星期二, 二月 10, 2009

星期一, 五月 12, 2008

赚来的周末

我已经很久没在家过周末了,难得这个周末可以在家,觉得像赚来的一样。

所以一口气看了点已经落了一层灰的小说,和5个电影 。和爸妈吃了好几次饭,聊了很久的天。

春天已经来了很久,我也没好好欣赏过满院子的花,早上抱着咖啡杯,坐在花园啃面包,听我妈在耳边唠叨,心想生活还真是美好。

我从来不爱看小说,原因是初中上课时,在桌子底下看了太多,后来再看别的,和喊的上名的一比都不觉得咋样。《暧昧纯友谊》是本英国小说,而且故事发生在London,书里很多场景我都知道,有点怀念,此书很适合女生拿来消遣一下。一看书名就知道。

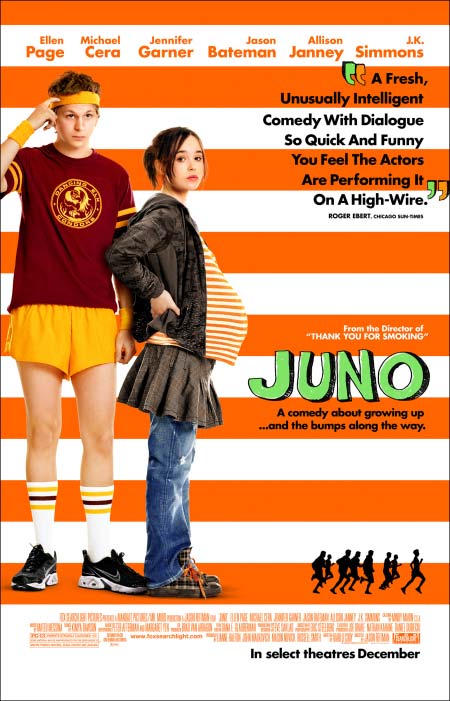

小成本电影《Juno》是个美丽的story。和春天温和的阳光相得益彰。

星期五, 十一月 16, 2007

......

I haven’t re-new my blog almost three months since I came back to Shanghai. I just want to be lazy after working, do nothing and think nothing. I quite surprise some of blog that I often read. Why they could keep fresh every day.

I was missing London after talking to Patricia. I am missing the studio of my school, busy and happy. The library always has nice books and magazines; my favoritue RD FRANK book shop, with a little tea room…. Every thing is so far.

My life has become simple and little tedious or is going to be tedious.

星期二, 八月 07, 2007

碎碎念

回来一个月,一直忙忙碌碌的,时间不长,好像事情已经做了一大箩了。最头大的是学开车,这天学开车和军训没啥区别。上海夏天的滋味在我快忘记差不多的时候,又实打实的来了个重头一棒,感觉自己天天在做桑拿。

喜事也有几则,昨答应Nemo做她出嫁时的伴娘。掐指算来,今年是我们认识的第20个年头,好朋友要出嫁别有一番滋味在心头,到时候一定让她穿上我亲自设计的婚鞋。今年宝宝特别多,到处都有小朋友,各个看着像玩具,让我爱不释手。

另外推荐餐厅一所:LE PLATANE(梧桐)上海卢湾区黄陂南路373号。难得回上海吃顿法国菜,味道非常不错,比外滩的好多了,价格也算合理,有点法国佬的模样。

星期六, 六月 16, 2007

London Review (一)

疯狂忙碌的日子过后,在家过了几天大闲天,每日睡到大中午,起来吃个午餐喝个酒,和室友坐阳台上聊个天,一溜烟的工夫又到了天黑,然后开始看我的,落了一大堆灰的DVD和书。这样的日子真是过得舒坦。老板发来的工作计划实在没想细看,待我回上海再说吧! 临回国的日子已近,会友聊天,基本都是在回顾这三年在London的生活,弄得自己和老太太似的,都在重复地聊着相同的话题。再看看我的照片,三年里,除了横向地长了点之外,好像也没什么其他变化。刚来LONDON的那会坚持写过2个月的日记,再拿出来看看,觉得挺有意思。想想这日子过得还真的是快啊,一切都似乎像是发生在昨天。 2004年5月,刚来的第二个星期的一个周末,我发烧了,躺在一个人的宿舍里,安静的只听得到我闹钟的滴哒声。外面的阳光格外的好,穿透了我的窗户让我睁不开眼。起身跑去厨房拿了杯水,喝下了这辈子可能最苦的药,头重脚轻的地坐在床上,看着窗外的蓝天,那时我想:我大老远跑到LONDON来干嘛,无亲无故的,没有朋友,这将来的三年要怎么过啊?那时的我应该怎么都不想到三年后的现在能过着坐阳台上惬意的,和人聊天喝小酒的日子吧! 生活里,若是都只有甜味.怕也是会腻,难得有点其它的味道会显得格外的丰富,也更会附带出长长的香味来。

星期五, 五月 11, 2007

星期四, 五月 03, 2007

2007.5.3.

I have been London exactly 3 years.

Look my face, It doesn't change that much, I am happy with that.

Look my life, It could be change a lot......

星期六, 四月 28, 2007

春暖花开

春天来了,裙摆摇摇的日子也近了,每天打开门,迎着太阳去赶DEDLINE OF MY FINAL TERM.不过每每穿过这梨花树丛下,想想,就觉得这日子还行。

星期五, 四月 06, 2007

关于tomorrow

ANNA小姐`让我为他们的GOODIE BAG写篇关于'tomorrow'小文章,献丑一次.

Pingping (Mengping Chen)

就读于London College of Communication(LCC), Surface Design,将致力于Lady Footwear Design的工作

随着毕业期的临近,三年多的London生活也将划上句号。在这三年里,不敢说自己有多大的成绩,惟有一些在生活和学习中所获的切身体会和认知,帮我打开了一扇通向明天的窗户。

‘你想要什么’?

这是与朋友无数次谈论的话题,在这个快被浮华淹没的世界里,尤其难回答。记得我的老板在interview我的时候,只问了我一个问题:’what is the goal of your life?’ 当做选择的时候,其实understanding yourself是最重要的。无论大到选择工作、生活方式,还是小到买衣服,挑鞋,了解自己才会做出最适合自己的选择。这就像穿错了鞋码,哪怕是Sergio Rossi, Manolo,再漂亮的鞋,也不和你的脚。

生活的热情

在我周围所有的朋友,几乎都在学习、从事各式各样的 design,或者something about arts, 大多数中的他们都有着一份对生活的热情。对一个设计师来讲,对生活的热情也就等于是创作的源头,无论听音乐,看电影,阅读,旅游等等,关心周围的世界,哪怕一草一木,都会给你带来无穷的sense,很多时候灵感只在那生活中的瞬间片刻。

我们对‘明天’,只能有着一份美好的憧憬和设想,但梦想着将来的种种之余,我想,更多的是要想一下当下的现在我有些什么?如果你懂得如何enjoy当下的现在,那也一定会enjoy你的‘明天’。

星期四, 三月 08, 2007

Bye Bye Flat 8

一个月前,房东和我们说他要卖房子,所以到合约期满为止的这一个月里,我每天都要担心接下去几个月要住在哪?外加毕业设计的事情,弄的我心力交瘁。昨晚当我睡在新家的床上时,心里总算松了口气,搬家搬的我腰算背疼,早上摊在床上怎么都起不来。也惊讶在来英国的2年多里怎么囤积了那么多东西,把自己整的那么惨。

Flat8装满了几乎我来London的所有回忆,我把那破破的victoria时代的小破屋当成了自己的家,把Akie和Seiko当成了自己的家人,所以什么事情都好象过的挺顺心,就算经历了漏水,老鼠跑进屋子一直到临搬走前一天居然房顶掉下来种种事件之后,我还是不舍得离开那老房子,总希望能在那Flat8里呆到我离开英国的最后一刻。昨个房东来送我们,老先生再三抱歉屋子的事,堆着笑脸送我们到门口say good bye。坐上搬家的车,伴着车后杂物摇晃声,心里有点酸酸的。Bye bye了 flat8, byebye Hogarth Road and Earl’s Court……

星期五, 二月 02, 2007

转载一篇

恰巧回上海的时候, 陈伯的朋友包场在逸夫舞台演了出《状元媒》,老太太今年60多,从20岁起,因为喜欢京剧,所以一直请人教着学戏,纯属业余爱好,但40多年,每天坚持掉嗓练功,上了台做功扮相都还不错。当我坐那剧院里的时候,环顾四周,可以说 满屋子就我一个40朝下的年轻人,有意思的是,我旁边坐了个人90多岁的老先生,看着我高兴,戏没开演,就先给我讲了个故事大概,后来又知道老先生虽90多岁,还每天掉嗓,纯粹也是图个高兴。

最近又看了本书《伶人往事》,看章诒和的书会让你心里空落落的,无奈的悲凉,会把你内心划隔开一个断层,这个断层就好比台上台下的我和那60岁的老太太,和90岁的老先生之间,没有任何连接或者牵引的东西了。以下转载:

章诒和演讲录 伶人、传统文化和经典

风行华人世界的《往事并不如烟》一书作者——中国作家章诒和应新加坡管理大学主办、《联合早报》联办的“廉凤讲座”邀请,于本月15日与本地读者见面,在新加坡管理大学礼堂发表专题演讲《书里书外的故事》。

除了《往事并不如烟》,章诒和也出版了两本书《一阵风,留下千古绝唱》和《伶人往事——写给不看戏的人看》,前者中有中国京剧艺术大师马连良的写照,后者纪录了尚小云、言慧珠、杨宝忠、叶盛兰、叶盛长、奚啸伯和程砚秋七位京剧伶人的动人故事。

在演讲中,章诒和从伶人说到传统文化的消亡和经典文学艺术失宠的危机……

◆说伶人:女人演女人 演不过男人演女人

我为什么会写伶人,首先因为他们和我的专业相关,我从学习戏曲到研究到教学,有30多年,当中有十几年牢狱生活。我知道他们的故事,我也希望别人能够知道,伶人在舞台上讲别人的故事,我愿意讲伶人的故事。我希望讲给那些不了解他们、不看戏的人看。伶人的艺术是美的,美需要欣赏,其实他们的人也是可以欣赏的,因为生命也是美的。

准确的讲,中国艺人极具魅力,不亚于好莱坞的那些明星。举个例子说,陈凯歌的电影《霸王别姬》里头有个非常出色的演员叫张国荣,他演的程蝶衣最叫人难忘,可能大家都觉得,他在片中的演技最棒。张国荣演的是个戏子,是个伶人,更具体说是个叫男旦的人。他演出男旦的习性、男旦的眼神、男旦的情感生活,男旦的丰姿。这影片的女演员是巩俐,但如果将张国荣和巩俐一起看,不客气的讲,她在里头就是个十足的傻丫头,不是巩俐傻,而是张国荣演的男旦这个角色赋予他特殊的魅力。

艺人在舞台上漂亮,生活上也是非常吸引人的,包括他们的缺点。叶盛兰的脾气特别大、马连良喜欢小玩艺、小摆设、吃夜宵;言慧珠喜欢首饰,她抄家时毛皮大衣有100多件,言慧珠非常爱漂亮,她走到哪里一出场全场黯然失色。这类人已经没有了、消失了,现在的艺人要想达到那样一种高度,那样一种在艺术上令人心驰神往的艺人基本上已经没有了。

我写伶人没奢望揭示出他们的真相,写出他们的真实,这个很难做到。你能看清伶人的面容已经不容易,可以不过分的讲,他们的性格比戏剧人物的性格还复杂,他们的生活经历比戏剧情节要曲折。举个例子,我认识一个男旦,有一个人看上他的艺术的同时也看上他的老婆,然后他就献妻了。这个艺人后来非常的红。然而他的献妻比戏剧编织的情节还要令人痛心。艺人很痛苦,他要忍受很多屈辱,他为了他的艺术,为了能站住,他要割舍艺术以外的许多东西,这个时候他的老婆就成了戏剧以外的东西。

还有比如程砚秋,接触过的人都知道,他莫测高深,工于心计,很难接近,很难写。台湾《中国时报》、香港《明报》的总编辑都跟我讲,程砚秋和梅兰芳必须要写一个,但都不容易写。我有幸从程砚秋的日记、自传、通信才看到程砚秋台下的面容,他的空幻、他的孤寂,他随时都不想唱戏,他想做一名归客。举个小例子,抗战时他一个人在郊外务农,程太太来看他,把好吃的吃了,扬长而去。他在日记里写:她把好吃的都吃了,我以后这么多天,我该吃什么,这叫夫妻,一切都是空幻、都是梦。我们一般人很难体会,为什么太太来看他,吃了一点胡萝卜,吃了一点白菜,他就这样的悲凉,就产生这样的空幻感。但你要知道,这就是艺人。

艺人都世故,但他们也有非常严格的标准。这种标准不下于中共党员处世的标准。因为有这个依据,我才能走进程砚秋的内心,写出《伶人往事》程砚秋那一章。

梅兰芳也是一样,现在人们提起梅先生都把他抬得很高,都说他满怀信心到美国、日本演出载誉而归。但实际情况不是这样的。1930年梅先生去美国,那时候他一点底都没有,而且去以前,纽约的报纸写,要看东方戏剧就不要怕烦躁,要闷的话到外面呼吸一点新鲜空气再进来,这是什么话?又说他的表演只有一张脸和两只手在外面,其他是看不到的,这种说法很刻薄。所以他不是满怀信心去美国演出。他登台以后说:“中国戏剧博大精深,我是个末路演员,如果我今天演不好是因为我记忆力太差所致。”所以梅先生去美国是忐忑不安的,没有把握,但没想到演完之后满台全疯,非常轰动。他们要他鞠躬,要他换下戏衣、换上男装再谢幕,他们要看看为什么这个只露一张脸和两只手在外面的男人会把女人演得这样好。

我告诉你:女人演女人演不过男人,绝对是这样的。

◆说传统文化:文化扫荡造成民族文化自信心丧失

早在20世纪就说中国戏曲有危机,其实现在已经不仅是中国戏曲有危机,而是中国传统文化都有危机,事隔几十年我们一直都说危机,到了21世纪,我们还说传统文化面临着危机,但是上个世纪我们讲危机是说传统文化面对的问题多、困难多。现在我们讲的危机是指它的消亡,绝对不是危言耸听。

说传统文化消亡不是指中国政府不重视,或是政府投入的不多,其实政府在这方面很重视,政府对昆曲的抢救花了3亿元(人民币),投资之大是极其惊人的。

我们说传统文化消亡,是我们民族文化自信心的丧失。这与百年来,特别是后50年来,我们对传统文化持续不断的批判和扫荡直接相关。这个扫荡是彻底的、粗暴的、毁灭性的,就像拆城墙一样,传统文化从内容到形式没有一样是好的,对传统文化的评估全部都是负面的,这使人们认定传统文化是不好的、差劣的。

对传统文化扫荡的结果就是文脉的断绝,我说的文脉的断绝不是指城墙没了,也不是指文革时把字画烧了,也不是说把四合院拆了;我是指没人了,懂得掌握和熟悉传统文化的人已经没有了。那种流动的、鲜活的、有生命的人都没有了,你还想看优秀的演出吗?那你就看电影、看片子、看老艺人的回忆录。还想看北京的城墙吗?那就去看城墙的图片。

文化最重要的工具和载体是语言,我们中国大陆最大的问题就是语言。文化扫荡的另一结果是中国语言出现问题。

蒋介石政治上如何评价我们不管,但他执政期间他对中国传统语言文字没有断绝,毛泽东的政治这里也不做评价,他虽有深厚的传统文化,但他否定它,结果对整个社会造成影响。现在的中国没有传统语言的流传,没有美言可言。我们都说余光中的诗不错,我们也都说白先勇的文章很美,这些都来源自他们古典文学的积累,余光中的诗很多人看得出从歌赋中演化而来,因为他有传统古典文学的底子。

在批判传统文化的同时,却又大力宣扬西方文化的文明性、先进性、优越性,确实也没错,西方文化的确有其文明性和先进性,但在宣扬的同时又彻底否定中国传统文化,毛泽东就以糟粕性来形容,这对我们这样的人没有什么影响,但对审美情趣还在形成的年轻人影响就很大,他们从此对中国传统文化产生离心力,认为中国传统文化都很糟,西方什么都好。

传统文化是否注定消亡?这取决于时代需求,但是需求是可以培养的,如何培养完全在教育。西方美学教育从启蒙开始,而大陆一直把传统美育排除在教学大纲之外,这和对传统文化的鄙薄是相关的,如果中国从1949年后就让学生从小开始接受审美教育,练练毛笔字,读读诗词,听听民乐,欣赏《牡丹亭》,逛古庙等,中国传统文化不至于没落到今天的地步。

所以我在文化上是一个绝对的悲观主义者,我看不到前景,有很多是假象,我从前说过,乐观主义不一定好,悲观主义不一定不好。鲁迅是个悲观主义者,鲁迅是颓废的,鲁迅是绝望的,鲁迅不是毛泽东所讲的战斗的,但是鲁迅在黑暗中发出光辉;我们这50年特乐观,但在乐观中葬送了美好的东西。这讲起来很伤心,也很寒心。

◆说经典:经典的失宠与经典观念的颠覆

传统文化中有一个很极致的东西叫经典,经典大概有三个涵义,一是在文化方面有根本性的示范,例如紫禁城;二是在文学艺术方面具有权威性典范性的作品,如《红楼梦》;三是这两者的内涵确认的经典准则。

文化经典不仅是文本,更重要的是这文本体现出不可动摇的文化取向,铸造人的思想、制约我们的思想和行为,是一种极大的学习文化。最典型的例子是《论语》,有句话说“半部《论语》治天下”,就是这个意思。

经典内在的本质是非物质的,任何一个民族、国家和时代,经典文化永远是生命的依托和精神的支撑,经典是民族得以延续的精神血脉。

经典文化的形成必定伴随着一个文化大师,大师的存在不仅是一个个体的形成,还有文化历史学的含义。要成为大师要不很有文化造诣,要不很受尊崇,透过大师们读历史,会发现历史被大师们所垄断,越读越畏惧,所有的思想都被他们表达了,所有的情感都被大师们倾诉过了,所有的美都被他们发现了。经典看多了,有一点勇气会丧失,他们的不朽和伟大使我们觉得自己的渺小,例如文学家面对曹雪芹和托尔斯泰的时候,哲学家面对尼采和庄子,艺术家面对毕加索和梅兰芳的时候,不服都不行。

但问题发生在现在,我们的经典和大师现在都在变,过去顶礼膜拜的,现在有可能变得一钱不值,事情是从上世纪70年代开始,经典开始发生变化,高新技术革命将人类带进一个前所未有的变化,文化产业、文化生产,出现媒体文化和消费文化为主流心态的大众文化,一切都随之而改变。这种新型文化使我们无经典也无从确立经典,成为当前新型文化的一个特点。在无所不在的市场经济中,简单一句话说,所有的作品都是商品。创作方法也改变,为了追求利润,产生了集体生产行为,例如写电视剧本就是一个例子。

文化的转型和变异包括经典文化的失宠和经典观念的颠覆,而且是在不知不觉中。首先是和市场经济同步的大众文化的大面积覆盖,具体来讲,大众文化的迅速发展,使以娱乐为目的,以快餐式为特征的三消文化(消遣、消费、消闲)四处充斥。

文化层次不高的普通人,被现代高科技所武装的视像文化拉着走,文化程度较高的学生和青年知识分子,也被视像文化拉着走,一切只求好看,只看那些走红的作品,热衷于各种新鲜、流言、花边新闻。审美眼光的低俗化和世俗化则由于功利主义。

我们文化研究者在研究经典的时候,在肯定经典固有的普遍美学价值的同时,也要质问经典背后的权力关系。第一个是:什么是经典?第二是:谁的经典?这很重要。一个经典的确认过程,不单是个文学艺术现象,它也是国家政权、一个党派、一种政治势力共同构建的东西,并非文学艺术上所有美的、好的东西都可被尊崇为经典;事实是,一些经典化的行为同时有排斥和接纳的双重过程,有时候排斥比接纳更重要。

在大陆这个问题更突出,一些民族一些政权一些党派一些集团的作品被奉为经典,而另一些民族的、党派的、群体的则被剥夺了有可能成为经典作品的资格。这过程中,一些文化被接纳,一些文化被排斥。

经典的标准也在变,非常有代表性的是大陆提出重写中国文学史,实际上是重新评价那些因为政治原因而被抬得过高的作家,比如郭沫若、比如茅盾;也重新评价同样因政治原因而被边缘化的作家,比如周作人,比如张爱玲。这就是解构经典和再造经典的一个过程。今年大陆搞了一个“10大文学大师”,茅盾被排除在外,金庸荣幸入主其内,这不是说茅盾差,也不是说金庸好,而是代表了经典标准的改变。金庸代表了大众文化,反映了新兴文化的一种标准。要求淡化政治的一种诉求,也是对精英文化提出的挑战。

星期六, 一月 06, 2007

回沪印象

2006年底回上海过新年,恰逢好友来沪,当了10天的地陪,突然发现我这地陪有点不太称职,经常傻站着拿着地图看半天,或者在地铁站的卖票机器那摸不着头脑该在哪站下。大半年的时间,整个城市似乎又给翻了个个。新事物层出不穷,就连和朋友坐着聊天,半道我还得打断别人,不好意思地再补问一句,那个什么什么是什么意思之类的。看来还得花点时间来跟上那节拍,适应那些变化。 刚来London那会,很多人都说这英国人怎么什么事情都那么慢,开个帐户要一个月,看个医生等你病好了可能还没预约到你,完全无法理解。现在当你习惯这种生活节奏的时候又很诧异那种gap, 心里老想‘这事情有那么急吗?’seiko 在上海最后一天,居然说要去动物园,西郊公园里人很少的可怜,暖冬的下午,看着懒洋洋的动物,晒晒太阳,散散步,又聊到了这个topic。Seiko同意我的想法,回了日本有点不适应,甚至为了不迟到,都把时间调的快10分钟.但是同时,她又找了个英国老板共事,还能保留英国的style。 就象现在的我们,明明在匆匆忙忙的上海,但还能享受着那份Hyde Park闲情一样。似乎并不矛盾。

星期日, 八月 13, 2006

无题

今天周末,忙了一阵之后突然闲置下来,想起还有学校的作业要做,在花园的大桌上,铺上我的作业本,和我的早餐,耗了大半个上午。

午后日头稍稍温和了些,赤脚,泡在泳池的水里,拿着本木心的散文集,又耗了大半个下午。

下厨,简单拼凑了顿中国菜,夹同美酒和nice topic,与同伴又再次耗了大半个夜晚。

我在这个Texas的小角落里,找回了点欧洲"奢侈"的感觉。

星期二, 七月 04, 2006

Couple of things in USA

坎坷不堪的到了 US, 不过这里的阳光还是美好明媚的。久违了的高温,让我觉得还是挺舒服的。

今天是美国国庆,家家户户门口都插了国旗,不过气氛也不怎么浓郁。

今也是德国和意大利的比赛,可惜美国人都不爱看足球,我只能独自陶醉了。

星期日, 六月 11, 2006

世界杯

今年的世界杯可能是我有史以来最关心的一次,身处英国,最近只要一打开媒体报张,全是有关世界杯的消息,连我们家房东打电话来要房租的时候也会补一句:“世界杯了,要记得看哦。”弄的我这个从小到大体育成绩61分就觉得浪费的人也神经熙熙跟着瞎起哄。 记得来英国那年是欧洲杯,曾经被朋友拉去酒吧,看过几次球赛,估计只有深处其中的人才会感受到欧洲人对足球那种热情的程度,整个国家可以到和一场球赛共欢笑,共流泪的地步。昨天看英国队的比赛,台下可以说90%坐着英国球迷,可见如果今年英国真的拿了NO.1的话,估计那天晚上英国要发疯了。 我身边很多朋友来自欧洲,日本和韩国。很多人平时并不关心足球,可是到了世界杯,只要是他们自己国家的比赛,无论自己国家的水平如何,他们都一定会去酒吧,公开支持。相比之下我就很可怜,受人之邀,去酒吧看球,别人都为自己国家加油呐喊,我只能在一旁傻看,喝酒。国内的朋友最近常问我,“你喜欢哪个队啊?”可是我们的答案永远是别国的名字。 人在异乡,每当在看重要的国际赛事时,就特别希望自己国家能够强大些,这样我们的脸上也会有光。昨天看BBC赛前采访Beckham,最后主持人对他信心十足的说,:“Country is behind you.” 想想,唉~~~我们又何尝不想说这句话呢?

星期五, 五月 19, 2006

Unlucky Day

今早出门不顺,后面的破事接踵而来,弄的一天心情郁闷不堪。回家对着室友絮絮叨叨一番也就基本消化了。 在MSN里常会看到些朋友抱怨的签名,原因五花八门,不过造成这郁闷的结果倒颇为相似,只是有程度深浅之分。 自己也常被朋友用来当作絮叨的工具,有个朋友,平日里他给人印象幽默风趣,待人亲切,随和,成天给别人带来很多happy。反而有一天他突然问我,what would you do when you feel unhappy? I said you just think god is too busy, he forgot to take care you today or the moment! 要为了小事,可以选择蒙头睡一觉,大吃大喝发泄一顿,痛快了,也就完了,再难点的事情,找掏心窝子的人倾诉一番,要再难上加难的话,基本也就剩专业的心理医生了。其实无论大小的unhappy,能帮你recover的只有yourself ,再聪明的别人也就起“催”化剂和“促进”消化的作用,不是吗?

星期日, 五月 07, 2006

Come Back London

I have just been back London 10days, my life also go back as normal, that it’s project, project and project…Lucky, London got the best season of whole year now, lovely sunshine and nice views, which make me little bit relax and thinking something nicely. I would like to bring my heavy folder to taking bus, watching people, enjoy the shop windows etc. Akie went to V&A Museum with me last Saturday. There have done new decoration for the garden and the shop, and we were very satisfied with ‘Modernism’ exhibition as well. I told Akie San ‘ I am exactly come back London, it make me exciting, I love it.’’

星期三, 四月 05, 2006

回沪印象

回沪一周,风和日丽,春暖花开,把家里的园子抹了一院的嫩绿色,种下些花籽,盼着能有些收获。邻居家的狗儿一年没见,原本身体健壮的它,见了我亲密的撒娇,如同个小孩,特别逗。

昨个出门会朋友,大街上又有许多地儿变了样,上海越来越繁华,到处新的出奇。去董家渡买布料,扑了个空,老地方搬了家,新地方又没弄好,乱哄哄的一片,听人抱怨那一地区老房子都要拆了,上海最后一块八十年代风景区也快消散一空,有人说,没了历史也就没了精神,也不知何时这市政建设能改点风格。不过我倒也发现,地铁里看书看报的人多了起来,还是值得欣慰的。

每次回上海都会饱尝美食,从大餐吃到路边摊。在伦敦时,老想什么什么好吃,其实吃到嘴里都和想象的有点差距。不过昨儿吃到个糍饭糕还是有点小时侯的味道的。

星期四, 三月 09, 2006

couple of things during couple of weeks

几周来天天印大布,门板大的三块screen拿上拿下,洗来洗去,一天从头站到尾, 反正回家的时候可以感觉自己目光已近呆滞。不过和对门那每天10小时就织那么8x8厘米大的布头的AKIE来说,我觉得自己还是很有成就感的。

昨日伦敦大学的老师们集体罢工,从早些天开始,大门口就像模像样的贴一通知,告之众学生们,罢工那天不要来学校白跑一趟。我只知道学生可以逃课,罢课,从没见过老师用这一招。结果我们大家讨论下来,认为老师们只是找个理由想放假一天。这国家有时做的些事情莫名其妙的超出理解的范围。

李安拿了OSCAR 最佳导演奖,《断背山》还没看,听说不错。李安擅长人物内心戏,很细腻,所以《理性与感性》拍的很不错,但看其作品调调都不温不火,就像壶老也烧不开的水,到不了那沸点,欠些挖掘人性深处的东西。关于同性恋题材的电影,《断背山》讲的是男同志的故事,倒也让我想起一部不错的女同志电影:High Art <高潮艺术>/<高档货> 1998年出品。

最近伦敦的天气差的让人闹心, 朋友信上说上海已是微风柔柔,阳光暖暖的春天了。于是往左看我墙上的日历,离回上海的日子越来越近了,再往右看我一地的作业,兴奋之意瞬间即逝。

I was doing the fabric printing this couple of weeks. It was so tired that I have never imaged before. However Akie is poorer than me, she only can weave a little tiny fabric (8x8cm) after nearly 10hours. Comparing with her I have to thank god!

All of teachers of university in London have struck yesterday. It's so ridiculous. There are quite a lot of strange things in England.

Ang Lee has got the best director of the Oscar. I haven’t seen ‘Breakback Mountain’ yet. In my case, I don’t like Ang Lee too much. He is a good director who can display well and clearly about the inside of human nature, but not too deeply and strongly. The ‘Break back Mountain’ is talking about the gay, which makes me remember an old lesbian film ‘High Art’.